Das Bahnbetriebswerk 1 (Bw 1) der Deutschen Bundesbahn in Braunschweig an der Ackerstraße, vormals Bw Braunschweig Vbf, entwickelte sich, nachdem das Bw Braunschweig Hbf nach 122-jährigem Bestehen am 30.09.1960 aufgelöst worden war, bis in die 90er Jahre zum größten Betriebswerk für Diesellokomotiven in Deutschland.

Viele Jahrzehnte wurden dort Dampflokomotiven und Dieseltriebfahrzeuge, dann auch noch Elektroloks gemeinsam betreut und unterhalten. Mit dem Ende der Dampflokzeit, bahnamtlich als Strukturwandel bezeichnet, fanden neu entwickelte Dieselfahrzeuge, insbesondere die technisch gelungene Baureihe der Familie V 160 nach und nach ihre Heimat im Bw Braunschweig 1.

Als 1988 das 150 jährige Jubiläum der 1. Deutschen Staatsbahn begangen wurde, waren in der Werkstatt 239 Personen mit der Unterhaltung von 104 Diesellokomotiven, 32 Kleinlokomotiven, 24 Dieseltriebwagen, 24 Akkutriebwagen, 34 Nebenfahrzeugen, 4 Turmtriebwagen (TVT) einem Schienenprüfzug und einem Messzug beschäftigt.

Der erfolgreiche Einsatz von Streckendiesellokomotiven bei der DB geht auf eine langjährige Entwicklung zurück. Ab 1913 beschäftigte sich die Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg (MAN), bei der Rudolf Diesel 1897 den nach ihm benannten Verbrennungsmotor erfunden hatte, mit dem Bau von Dieselmotoren für Lokomotiven. Leicht modifiziert kamen bei einigen Lokomotiven Motoren zum Einsatz, die für den Antrieb von U-Booten entwickelt worden waren. Für die 1938 an die Wehrmacht gelieferte Lokbaureihe V36 stammten sogar die Pressluftflaschen aus dem U-Bootsbau, mit denen die Motore gestartet wurden.

Sehen wir mal von den zahlreichen Diesel-Kleinlokomotiven unterschiedlicher Bauarten mit teils mechanischer und teils hydraulischer Kraftübertragung ab, die in den 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts für den Rangiereinsatz entwickelt worden waren, dürfte als Mutter der bewährten V 160 Lokomotivfamilie die V 140 001 mit hydraulischer Kraftübertragung gelten, ein Einzelstück, das 1935 von Krauss-Maffei auf die Schienen gestellt wurde und nun als Schnittmodell in Freilassing bewundert werden kann. Wir drücken noch ein Auge zu, denn die mit 2 Endführerständen und hydraulischem Getriebe ausgestattete V 140 hatte noch eine Blindwelle mit Achsfolge 1‘ C 1‘ gegenüber unserer V 160 Familie mit 2 Drehgestellen, Einzelachsantrieben und der sich daraus ergebenden Achsfolge B´B´.

Es dauerte dann noch 25 Jahre, bis die ersten neun Vorserien-Lokomotiven der Baureihe 216 bei der Deutschen Bundesbahn 1960 in Dienst gestellt wurden. Die Abenddämmerung des Dampflokzeitalters zog herauf und die damals noch nicht elektrifizierten Strecken des bundeseigenen Bahnnetzes mussten verdieselt werden, soweit diese nicht der Stilllegung mit anschließendem Rückbau anheimfielen.

Für die Nebenstrecken, denen noch eine Gnadenfrist eingeräumt wurde, bestand für die Neuentwicklung einer dafür geeigneten Diesellokbaureihe, die sich aus dem Typenprogramm der Deutschen Bundesban aus dem Jahre 1958 ableitete, und das ebenfalls die Baureihen V 60, V 100 und V 200 hervorgebracht hat, kein Bedarf. Die Baureihe V 160 sollte vielmehr die Dampflokomotiven der Baureihen 23, 38, 39, 50, 56 und 57 ersetzen, die zuvor auf den Hauptbahnen fleißig gedient hatten.

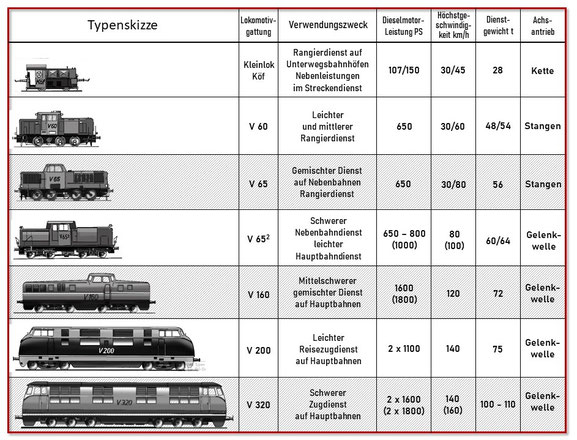

Das zwischen 1959 und 1960 herausgegebene Diesellok-Typenprogramm der DB

Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass sich noch 1959 keine genauere Typenskizze einer V 160,

BR 216, auf den Reißbrettern herauskristallisierte. Die Rolle der V 60 war gesetzt, doch schon von der projektierten V 65 wurden lediglich 15 Exemplare beschafft. Diese gelungene Konstruktion der

MaK kam dann überwiegend bei privaten Nebenbahnen zum Einsatz. Merkwürdig erscheint, dass 1958 die zuerst in Dienst gestellte V 100 (BR 211) als V 652 mit relativ schwacher

Motorisierung projektiert wurde. Mit der hier als V 160 und uns als V 80 (BR 280) bekannten Baureihe, Spitzname „Schneeewittchensarg“, begann in Deutschland eine neue Epoche des Lokomotivbaus,

dessen konstruktives Grundkonzept später in die Lokomotivfamilie der Baureihe V 160 (BR 216) einfloss, deren Typenskizze in dieser Tabelle jedoch noch nicht erscheint. Die geplante Großdiesellok

der hier noch mit merkwürdigem Design dargestellten V 320 (BR 232) war in Form und Bauausführung jedoch richtungsweisend für die Entwicklung der Baureihe V 160 und ihrer Varianten. Die in der

Tabelle in Schraffur dargestellten drei Diesellokbaureihen kamen allesamt nicht zum serienmäßigen Einsatz.

Gegenüber der V 200, die mit 2 Fahrmotoren ausgerüstet wurde, sollte die neue Mehrzweck-Streckenlokomotive der DB, eine Gemeinschaftsentwicklung von Krupp und dem BZA München, wie auch die V 80 und V100 aus wirtschaftlichen Gründen einmotorig sein. Für den Antrieb standen 16-Zylinder V-Motoren von Daimler-Benz, MAN und Maybach zur Verfügung. Für die damals noch übliche Dampfheizung in Reisezügen wurden ölgefeuerte Zwangsdurchlaufkessel Bauart Vapor-Heating eingebaut, die die Firma Hagenuk in Lizenz gefertigt hatte. Alle auf den Loks eingesetzten Triebfahrzeugführer mussten deshalb ebenfalls ihre Sachkunde bei der Bedienung der Heizkessel (Kesselwärter) nachweisen. Schon damals waren alle Lokomotiven mit einer Mehrfachsteuerung ausgerüstet, die den Einsatz der Lokomotiven im Wendezugbetrieb und in Doppeltraktion ermöglichte.

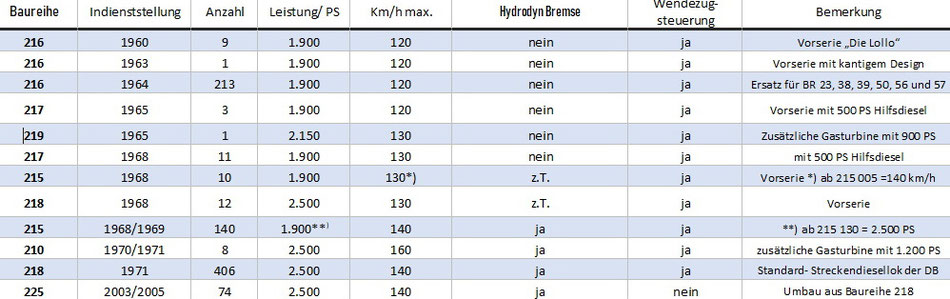

Die Lokomotivfamilie V 160, Baureihe 216, mit ihren Geschwistern

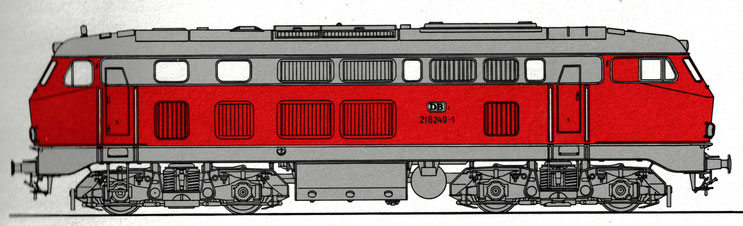

Ohne Zweifel ist die Lokfamilie V 160 mit ihren Abwandlungen und Unterbauarten eine gelungene und überaus bewährte Konstruktion, so wie es die universell verwendbare Baureihe 50 in der Dampflokzeit einst gewesen war. Das in der Nierentischepoche der frühen 60er Jahre entstandene rundliche Design der neun Vorserienlokomotiven brachte ihnen in Anlehnung an die Proportionen der populären italienischen Filmschauspielerin Gina Lollobrigida (1927-2023) den Spitznamen „Lollo“ ein.

Von den neun Vorserienlokomotiven sind fünf Loks erhalten geblieben. Wovon jedoch lediglich die 216 002-6 im Besitz von Alfred Merseburger, nach „Herztransplantation“1) der Spenderlok 225 806-9 mit neuer HU betriebsfähig ist.

Die letzte von Henschel in Kassel gebaute V 160 der Vorserie wurde 1963 in Dienst gestellt und unterschied sich dann in ihrem Äußeren deutlich von ihren Schwestermaschinen. Man verließ die bauchige Form, übernahm die gefälliger wirkende Stirnpartie der V 320 für beide Endführerstände und baute verstärkte Gelenkwellen ein. Mit der 216 011 begann 1964, vier Jahre nach Indienststellung der ersten Vorserienlokomotiven die Serienfertigung von je 25 Maschinen, die bei Krupp und bei der MaK entstanden. Am Bau der zuletzt insgesamt 224 Serienlokomotiven waren ebenfalls KHD, Henschel und Krauss-Maffei beteiligt. Im Mai 2023 waren noch 24 Maschinen dieser Baureihe erhalten, davon 15 Stück betriebsfähig.

1)Nach einem schwerem Rangierunfall der 225 806-9 auf der Anschlussbahn zum Kraftwerk Buschhaus wurde deren abgasoptimierter Dieselmotor MTU MA 12 V 95 TB 11 in die 216 006-2 eingebaut.

Nach Aufstellung der ZW Mainz der DB waren mit Wirkung vom 15. Januar 1974 die folgenden 45 Lokomotiven der Baureihe 216 (V 160) beim Bw Braunschweig 1 beheimatet:

Loknummern der Baureihe 216 im Bw Braunschweig 1 – Stand 31.12.1973

216 027-3; 216 028-1; 216 029-9; 216 030-7; 216 031-5; 216 032-3; 216 033-1; 216 045-5;

216 051-3; 216 060-4; 216 065-3; 216 066-1; 216 067-9; 216 070-3; 216 071-1; 216 073-7;

216 074-5; 216 121-4: 216 122-2; 216 123-0; 216 124-8; 216 125-5; 216 126-3; 216 127-1;

216 128-9; 216 129-7; 216 146-1; 216 147-9; 216 148-7; 216 156-0; 216 157-8; 216 158-6;

216 159-4; 216 160-2; 216 161-0; 216 162-8; 216 163-6; 216 164-4; 216 182-6; 216 183-4;

216 184-2; 216 185-9; 216 186-7; 216 187-5 und 216 188-3

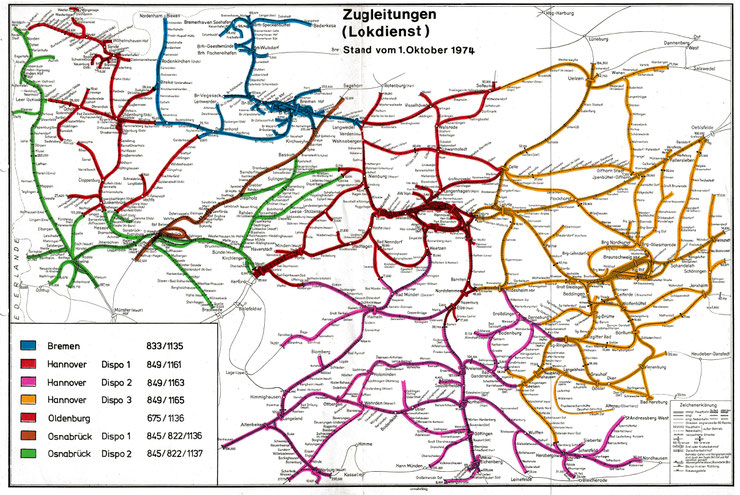

Das Streckennetz der BD Hannover, auf denen die Loks der BR 216 und 218

zum Einsatz kamen

Die in Gelb markierten Strecken gehörten zum Dispobereich 3 der BD Hannover, Stand Oktober 1974.

Etliche der hier noch dargestellten Strecken sind inzwischen stillgelegt bzw. ganz verschwunden. Es fällt auf, dass neben Hannover auch Oldenburg und Osnabrück für eigene Dispobereiche verantwortlich waren. Braunschweig war dagegen, trotz seines Ende 1974 vergleichsweise noch umfangreichen dichten Streckennetzes kein eigener Dispobereich zugeteilt worden.

Zeitzeugenbericht des Triebfahrzeugführers Tobias Hartmann -

die Baureihe 218 bei der Lappwaldbahn!

„Ich kenne die Zwo18 schon lange, aber gefahren bei der Bahn habe ich sie erst später. Das war, glaube ich mich zu erinnern, 2001 oder 2002. Ich bin quasi noch die letzten Leistungen nach Uelzen mit der Zwo18 gefahren. Es gab noch einen Verstärkerzug und zusätzlich noch eine Leistung nach Kreiensen über Goslar. In Goslar wurde die Zugnummer gewechselt. Von Kreiensen zurück mit der Zwo18er. Und zum Schluss gab es nur noch fünf Umlauftage für die Zwo18 zwischen Harzburg und Hannover. Getauscht wurden die Loks halt immer über Hannover. Da ist morgens um 6:50 Uhr der Verstärkerzug mit Zwo18 bespannt nach Hannover gefahren. Die Loks gingen dann in den Harzburger Umlauf, abends um 18:00 Uhr ab Hannover, um 19:00 Uhr ist der Zug mit Zwo18 dann in Braunschweig angekommen. Die Loks gingen dann ins Bw, beziehungsweise zur Werkstatt. Das waren die letzten Leistungen der Zwo18 im Raum Braunschweig.“

Da sich das Zeitalter der Dampflokomotiven auch bei der Deutschen Bundesbahn unweigerlich dem Ende neigte, mussten auf den nicht elektrifizierten Strecken leistungsfähige Traktionsmittel Ersatz leisten. Auf Basis der bewährten Stammbauart V 160 (BR 216) führte das in einem Zeitraum von insgesamt 15 Jahren über mehrere Varianten ab 1971 zur Einführung der Serienlokomotiven der Baureihe 218 bei der DB.

Im Januar 1974 führte die DB die folgende Anzahl Fahrzeuge aus der Baureihenfamilie 216 im Bestand:

-

BR 215 = 150 Fahrzeuge,

-

Baureihe 216 = 224 Fahrzeuge - davon 45 beim Bw Braunschweig 1 (siehe Tabelle)

-

Baureihe 217 = 15 Fahrzeuge -alle im Bw Regensburg beheimatet

-

Baureihe 218 = 204 Fahrzeuge – in den Bahnbetriebswerken Flensburg, HMD-Altona, Kempten, Mühldorf und Regensburg, damals keine 218er in Braunschweig

Die umgebauten ehemaligen Gasturbinenloks der Baureihe 210 blieben anfangs noch beim Bw Kempten und wurden wie die anderen Lokomotiven der Baureihe 218 eingesetzt. 1983 kamen die Lokomotiven zum Bw Braunschweig.

Einige der auf Veranlassung von DB Cargo aus der Baureihe 218 in die Baureihe 225 umgebauten Lokomotiven fanden neue Betätigungsfelder bei privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), so auch bei der ehemaligen Lappwaldbahn GmbH, die ihre drei Lokomotiven der Baureihe 225 in Doppeltraktion als Ersatz für die Class 66 im schweren Baustoffverkehr, wie auch bei der sogenannten „Last-Mile-Bedienung“ zum Einsatz brachte. Überall dort, wo schwere Züge über Strecken befördert werden mussten, die nicht mit Fahrdraht überspannt waren.

Fotorückblick von Tobias Hartmann

Das waren die Einsätze der Baureihe 218/225 bei der Lappwaldbahn...

Die „Gesichter“ von 225 101 und 225 806-9 im Dezember 2014 auf dem Verbindungsgleis zwischen Braunschweig Rbf und Braunschweig Hbf. Fotos: Tobias Hartman

225 806 und 225 101 mit einem Leerzug aus 36 Eamnos-Güterwagen bei Marienborn. Foto: Tobias Hartmann

Lokomotiven der Lappwaldbahn auf den Gleisen der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig.

Im Bild sind die Lokomotiven 218 450-5 und 225 101 zu sehen. Die 218 450 erhielt nach dem Kauf der beiden 218 von DB Regio im Jahr 2016 eine Hauptuntersuchung im Werk Bremen. Beide Lokomotiven pausierten im Braunschweiger Hafen, wo abgefräster Autobahn-Asphalt verladen wurde.

Fotos: Tobias Hartmann

Foto links: 225 806 und 225 101 in Helmstedt vor einem Vollzug - 03.07.2015 Foto rechts: 225 806 und 225

101 in Helmstedt vor einem Vollzug - 23.06.2015

Fotos: Tobias Hartmann

225 101 und 225 806 am 24.06.2015 mit Kalksteinzug auf der OHE zwischen Winsen und Soltau-Süd. Auf diversen Bahnhöfen der OHE konnten die Baustoffzüge entladen werden, was auf dem Netz der Deutschen Bahn wegen fehlender Infrastruktur (stillgelegte und ausgebaute Weichen) nicht mehr möglich war.

Foto: Tobias Hartmann

Zum Schluss der kleinen Reise durch die Familie der Großdiesellokomotiven V 160 verabschieden wir uns mit 2 Bildern der 225 101 im Anschlussgleis der Zuckerfabrik Schladen - und mit 225 806 im Bahnbetriebswerk Braunschweig - Ackerstraße.

Bahn Nostalgie Reisen

Bahn Nostalgie Reisen

Kommentar schreiben